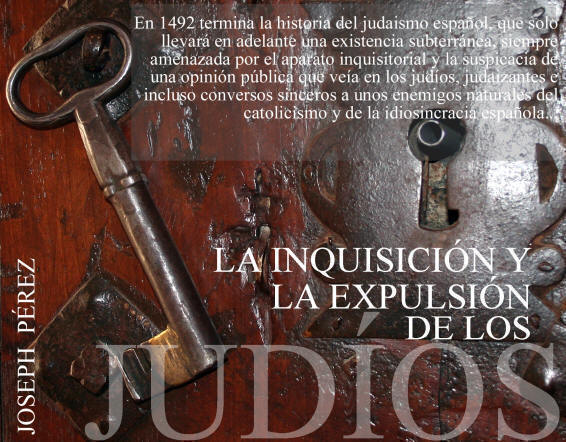

En 1492 termina, pues, la historia del judaísmo español, que sólo llevará en adelante una existencia subterránea, siempre amenazada por el aparato inquisitorial y la suspicacia de una opinión pública que veía en judíos, judaizantes e incluso conversos sinceros a unos enemigos naturales del catolicismo y de la idiosincrasia española, tal como la entendieron e impusieron algunos responsables eclesiásticos e intelectuales, en una actitud que rayaba en el racismo. Queda por sacar en claro los motivos que empujaron a los Reyes Católicos a tomar tan drástica medida. Se ha gastado infinidad de tinta en este esfuerzo y se han propuesto interpretaciones de toda clase, algunas francamente descabelladas. Todas estas interpretaciones pueden agruparse en torno a unos pocos esquemas.

Hay que descartar, en primer lugar, una interpretación simplista: la codicia de unos soberanos apremiados por las necesidades financieras y deseosos de hacerse con la fortuna de los judíos. La hipótesis no resiste al examen. Súbditos y vasallos de la corona, los judíos dependían totalmente de ella; no disponían como los cristianos de una institución como las Cortes capaz de poner ciertos límites, siempre teóricos y muy relativos, pero reales. Los judíos no tenían ninguna garantía. Los monarcas podían exigir de ellos lo que se les antojaba y así lo hicieron en varias circunstancias a lo largo de la Edad Media y en tiempos de los Reyes Católicos, con motivo, por ejemplo, de la guerra de Granada. No se entiende lo que hubieran ganado los reyes con despojar a los judíos en el momento de la expulsión. Del edicto sacaron provecho particulares sin escrúpulos que compraron por poco dinero bienes valiosos y cometieron otros muchos abusos. La corona no parece que se haya beneficiado mucho de la operación. Los judíos les interesaban más como contribuyentes, pero con la expulsión de los contribuyentes desaparecen las contribuciones. Como dijo un día Antonio Domínguez Ortiz, la mejor manera de establecer un impuesto sobre el capital no es suprimir el capitalismo y los capitalistas; sería matar la gallina de los huevos de oro. La expulsión obligó a los judíos a malvender sus bienes en pocas semanas y en condiciones muy arriesgadas, pero no significó una confiscación en beneficio de la corona. Esta exigió, naturalmente, que los judíos le pagasen lo que le debían, pero tampoco aprovechó la oportunidad para despojarlos. En este sentido merece citarse la carta de Don Fernando al gobernador de Aragón, el 11 de junio de 1492: «Tenemos admiración que penséis que queramos tomar para Nos los bienes de los judíos, porque es cosa muy apartada de Nuestra voluntad [...]. Bien queremos que nuestra corte cobre, como es razón, todo lo que de justicia le perteneciere en los dichos bienes, así por las deudas que nos deben los dichos judíos como por razón de la pecha y otras rentas reales que tenemos sobre esa aljama; pero, pagado lo que a Nos pertenece y lo que se debe a los acreedores, lo que quedare se debe restituir a los judíos, a cada uno lo suyo, para que hagan dello a su voluntad».

Además, se ha exagerado mucho la importancia de los judíos en la vida económica y su papel como motor del capitalismo incipiente. En el momento de la expulsión esta importancia y este papel ya no eran lo que habían sido. En vista de la documentación publicada sobre fiscalidad y actividades económicas, no cabe la menor duda de que los judíos no constituían ya una fuente de riqueza relevante, ni como banqueros ni como arrendatarios de rentas ni como mercaderes que desarrollasen negocios a nivel internacional. Es lo que confirma la situación en 1492 y en los años siguientes. La expulsión provocó en muchas localidades trastornos de todo tipo en la actividad económica. Hubo que prescindir de la noche a la mañana de determinados artesanos o comerciantes. Las rentas acusaron a veces bajas importantes, como está documentado para Sevilla y como se puede averiguar en otras muchas partes. A decir verdad, las dificultades habían empezado unos diez años antes con el establecimiento de la Inquisición; la emigración de conversos sevillanos a lugares de señorío acarreó un verdadero colapso en el comercio de la ciudad y en las rentas reales; su marcha provocó gran mengua en las finanzas municipales; el mayordomo Juan de Sevilla escribe el 2 de septiembre de 1482: «Los cuales dichos conversos eran los principales arrendadores». Lo mismo ocurrió en Zamora, Barcelona y otras muchas ciudades. A los reyes no se les había ocultado que su política en relación con judíos y conversos podía acarrear consecuencias de este tipo; lo pospusieron todo al objetivo que se habían fijado; es lo que se ve por la respuesta de Don Fernando a la ciudad de Barcelona: «Antes que nos hubiésemos deliberado en dar lugar en que esta Inquisición se hiciese en ciudad alguna de nuestros reinos, hubimos bien considerado y visto todos los daños e incrementos que desto se podía seguir y que a nuestros derechos y rentas reales le provendría. Pero como nuestra firme intención y celo es anteponer el servicio de Nuestro Señor Dios al nuestro [...], queremos que aquélla en todo caso se haga, todos otros intereses posposados». En la Crónica de Pulgar (cap. CXX), se atribuye a la reina la misma idea, casi en los mismos términos: «Como quiera que la ausencia desta gente despobló gran parte de la ciudad [Sevilla] y fue notificado a la reina que el gran trato que en ella había se disminuía y sus rentas por esta causa se abajaban en gran cantidad, pero ella estimaba en muy poco la disminución de sus rentas y decía que, todo interés pospuesto, quería limpiar su reino de aquel pecado de herejía». Esto demuestra que los Estados no siempre determinan su conducta en función del mero interés económico; en ciertas circunstancias son capaces de sacrificar deliberadamente intereses de este tipo para conseguir fines, incluso ideológicos, que les parecen merecer toda su atención, cueste lo que cueste 17 ( La historia de la Unión Soviética ofrece un notable ejemplo de ello. Sus dirigentes sabían perfectamente que su política de liquidación del campesinado libre y la instauración de una economía sometida al control del Estado iba a provocar de inmediato un caos perjudicial al desarrollo de la producción; no obstante, mantuvieron durante lustros la línea fijada porque lo que les interesaba más era la edificación de un nuevo tipo de sociedad basada en el colectivismo. En este caso sacrificaron el rendimiento y la productividad económica a una ideología. R ARaN (Plaidoyer pour l'Europe décadente, París, 1977, p. 85): «[los dirigentes soviéticos] subordonnent la rationalité économique a la rationalité idéologique; ou encore, si l'on préfere une autre expression, ils préferent l'idéologie a l'économie, le dogme de la propriété collective au regain de l'esprit individualiste, lié a la propriété privée».).

De todas formas, la expulsión de los judíos produjo problemas a nivel local, pero no una catástrofe nacional. Es a todas luces descabellado atribuir a aquel acontecimiento la decadencia de España y su pretendida incapacidad a adaptarse a las transformaciones del mundo moderno. Todo lo que sabemos ahora demuestra que la España del siglo XVI no era precisamente una nación económicamente atrasada. Su pujanza, en el terreno demográfico y comercial, le venía de antes y la expansión se prolongó por lo menos hasta finales de la centuria. La expulsión de los judíos se realizó en un momento de auge y prosperidad. En términos estrictamente demográficos y económicos y prescindiendo de los aspectos humanos, la expulsión no supuso para España ningún deterioro sustancial, sino solamente una crisis pasajera rápidamente superada. En muchos casos los judíos habían sido desplazados por los conversos, pero éstos no estaban implicados en el edicto de 1492. Ahora bien, subrayan los partidarios de esta tesis, no se puede separar a los judíos de los conversos; ambos grupos están unidos en una común persecución: se destierra a los unos; la Inquisición se encarga de los otros. Es cierto y, con este argumento, pasamos a una interpretación más amplia, de tipo materialista, que ha conocido larga difusión. Estaríamos frente a un episodio de la lucha de clases entre los tradicionales grupos de privilegiados y una burguesía incipiente. Según esta tesis, la expulsión habría sido inspirada por la nobleza feudal a fin de eliminar aquel sector de las clases medias -los judíos, principalmente que podía constituir una amenaza para ella y para su ambición de dominar y controlar el Estado; la nobleza como tal representaba un estamento del pasado y se negaba a admitir la influencia creciente en la sociedad de aquellos elementos que se apoyaban en el capital y en las actividades económicas. La defensa de la fe y de la ortodoxia no serían, pues, sino un mero disfraz ideológico para encubrir objetivos mucho más concretos; por medio de las sentencias de muerte, confiscaciones de bienes, inhabilitación para ocupar cargos públicos, que eran las penas pronunciadas por la Inquisición contra los judaizantes, de lo que se trataba en realidad era de amedrentar a todos los conversos y eliminar una clase rival, la burguesía incipiente; la expulsión de los judíos era la prolongación lógica y cronológica de la creación del Santo Oficio y perseguía los mismos fines 18 (Ésta es también la tesis defendida hace algunos años por J. A SARAIVA (A Inquisiçáo portuguesa, Lisboa, 1956; Inquisiçáo e Cristiáos novos, aporto, 1969) y B. NETANYAHU (The Marranos of Spain. From the late XIVth to the early XVIth Century, Nueva York, 1966): la religión fue un simple disfraz para encubrir una lucha de clases; lo que se procuraba no era la extirpación del judaísmo, sino la eliminación de los marranos, ya que en realidad la inmensa mayoría de los conversos eran crístianos sinceros; paradójicamente, fue la Inquisición la que dio un nuevo impulso al marranismo. I. S. REVAH (Les Marranes portugais), buen conocedor del marranismo peninsular, se opuso rotundamente a esta interpretación: «Si tous les nouveaux chrétiens avaient été persécutés sans motif religieux réel, on ne s'expliquerait pas que tant de milliers d'entre eux se soient enfuis, du XVI' au XVIII' siecle, pour rejoindre les communautés juives ou en fonder de nouvelles dans des pays ou le judáisme était auparavant toléré officieusement, publiquement admis ou parfois totalement inconnu».).

Las cosas no son tan claras. Sería absurdo sostener que la política religiosa de los Reyes Católicos se guiaba sólo en el terreno de las ideas puras, sin mezcla de consideraciones materiales. Estaban en juego muchas cosas: intereses concretos, desde luego, pero también la concepción de lo que debía ser el Estado moderno. En sí la interpretación de determinados acontecimientos en términos de lucha de clases es aceptable; todo depende de las situaciones que se pretende explicar. ¿Fueron la Inquisición y la expulsión de los judíos un episodio de la lucha de clases? Una respuesta afirmativa implica dos condiciones previas:

-Que existan clases

-Que estas clases estén enfrentadas.

Demos por sentado que la nobleza formara una clase social, a pesar de los distintos niveles que puedan existir en su seno, les den ayuda incurren en pena de confiscación de bienes, vasallos, fortalezas, heredamientos, mercedes. Esta mención, por sí sola, nos enseña que los Reyes Católicos sospechaban de una posible intervención de los nobles a favor de los judíos. Un episodio posterior acaba aclarando el problema. La revolución comunera fue, a mi juicio, de claro sentido moderno; trató de cambiar profundamente la ordenación política del reino, introduciendo un control sobre el poder real. Fue, si se quiere, un movimiento burgués o, por lo menos, de clases medias. Pues bien, la revolución comunera fracasó porque chocó con la oposición de la nobleza y también con la de los auténticos burgueses, los de Burgos. La defección de Burgos y su adhesión a los gobernadores fueron un golpe durísimo asestado a la Junta de Tordesillas que nunca volvió a recuperarse. En esta ocasión, los burgueses, dueños del gran comercio internacional, se sintieron solidarios de los magnates, ya que sus intereses eran exactamente complementarios: a los nobles, como propietarios de ganados y pastos, les convenía mantener la producción de lana merina que los negociantes de Burgos vendían en el extranjero. No puede darse caso más evidente de solidaridad política basada en intereses económicos complementarios. Sería, pues, erróneo ver en la nobleza y en la burguesía castellanas de fines del siglo XV y principios del XVI dos clases antagónicas; todo parece indicar lo contrario. En una variante de la interpretación clasista no es la nobleza la que se propone eliminar a los judíos, sino la burguesía o, mejor dicho, las oligarquías urbanas.

Estas han apoyado a los Reyes Católicos durante la guerra de sucesión y les han permitido acceder al poder. Como recompensa, habrían exigido y obtenido la expulsión de los judíos. Es cierto que varios concejos y las Cortes, emanación de las ciudades, se han mostrado en repetidas ocasiones hostiles a los judíos, pidiendo el cumplimiento de disposiciones anteriores sobre discriminación de aquella categoría y, principalmente, la aplicación de las leyes contra la usura. Es que las oligarquías urbanas, cuya voz se oye en las Cortes, representación de las ciudades, son deudoras de prestamistas judíos, tanto a título personal como colectivo, como miembros de los regimientos; por ello ponen tanto empeño en reclamar que se prohíba o regule la que ellas llaman usura. Desde 1480 en adelante, los reyes habían satisfecho aquellas reivindicaciones y se habían mostrado muy rigurosos en llevarlas a la práctica. Aquella tesis no tiene en cuenta dos elementos de la cuestión. Primero, la expulsión viene a completar el dispositivo iniciado con la creación de la Inquisición, es decir, que no son únicamente los judíos los perseguidos, sino también los conversos. Si se tiene en cuenta la posición que los conversos ocupaban en los regimientos, no se explica que estos regimientos hubieran desencadenado una represión que forzosamente recaía también sobre los conversos. En segundo lugar, los Reyes Católicos controlan los regimientos: la presencia de corregidores, de nombramiento real, en las principales ciudades impide a los municipios entrometerse en ciertos asuntos que se consideran reservados a la corona; los mismos corregidores tienen gran cuidado de evitar que se designen como procuradores a Cortes a personas que puedan encabezar cualquier forma de oposición; los corregidores procuran también que no se den a aquellos procuradores poderes limitados o condicionales como sería votar los servicios a cambio de determinadas concesiones por parte de la corona. Todo está previsto, pues, para que no surjan oposiciones y para que la corona tenga en cada momento las manos libres. En estas condiciones, ¿cómo hubieran podido las oligarquías urbanas imponer a un régimen autoritario como el de los Reyes Católicos una decisión de tanta trascendencia como la expulsión de los judíos? Parece muy poco probable.

Ninguna de las interpretaciones precedentes se ajusta, pues, a la realidad histórica. Es que buscan en el edicto de 1492 segundas intenciones, lo que puede haber detrás del disfraz ideológico. Si en vez de tratar de descubrir en el edicto lo que se calla intentamos analizar lo que se dice, nos encontramos con una evidencia, una perogrullada si se quiere: los reyes justifican su decisión por motivos únicamente religiosos; lo que les preocupa es la asimilación total y definitiva de los conversos; para ello, fracasadas las medidas anteriores, acuden a una solución drástica: la expulsión de los judíos para cortar de cuajo el mal. ¿Por qué no tomar en serio aquella voluntad declarada? Hay una lógica antiherética en el edicto; lo que importa es explicarla: ¿cómo entender este ensañamiento contra judíos y judaizantes, si descartamos toda explicación fundada en las infraestructuras sociales y económicas, ya que por esta vía parece que no llegamos a ninguna parte?

Planteada así la cuestión, topamos con una respuesta simple ya decir verdad simplista: el odio de las masas cristianoviejas contra judíos y conversos, odio que los reyes o bien comparten personalmente o bien utilizan de una manera demagógica para congraciarse con la opinión pública, diríamos hoy, y seguir la corriente mayoritaria. Lo primero es insostenible. Todo indica, al contrario, que los reyes no sentían ninguna repugnancia personal hacia judíos y conversos. Varios de sus colaboradores de más confianza procedían de este grupo. Pensemos en el mayordomo Andrés de Cabrera, que desempeñó un papel decisivo en la proclamación de Doña Isabel; pensemos en Abraham Seneor , que también interviene en los primeros meses del reinado, prestando dinero en momentos de apuros, a quien los reyes confían los mecanismos financieros de la Santa Hermandad ya quien nombran tesorero mayor del reino. Pensemos en otros muchos judíos (Mayr Melamed, Isaac Abravanel...) que ocupan puestos clave, sin hablar de los médicos que asisten a la reina en el cuidado de su salud o en circunstancias delicadas. Pensemos en fray Hernando de Talavera, confesór de Doña Isabel, a quien encontramos en todos los acontecimientos importantes: la guerra de sucesión, la reorganización llevada a cabo en las Cortes de Toledo, la puesta en marcha de la Santa Hermandad, la guerra de Granada, las discusiones con Colón a propósito de los viajes de descubrimiento... Otro tanto se puede decir de Don Fernando. Los reyes no manifestaron, pues, ninguna repugnancia u odio personal contra judíos o conversos; de lo contrario, no se comprendería que se hubiesen rodeado de tantos judíos hasta 1492 y de tantos conversos, antes y después de 1492.

¿Trataron los reyes de congraciarse con las masas fingiendo compartir unos prejuicios de que ellos mismos estaban alejados? Esto es más o menos lo que sugiere Américo Castro: el rey -a quien Castro atribuye el protagonismo principal en el asunto-19 (Opinión compartida por algunas fuentes israelitas.) tomó la decisión de expulsar a los judíos a fin de complacer al pueblo y crear una monarquía popular. La hipótesis no tiene sentido. Los reyes imponen un régimen autoritario; no permiten que el estamento nobiliario se entrometa en los asuntos políticos; procuran limitar al máximo los privilegios del clero en materia de jurisdicción; reducen el papel de las Cortes y ¿hubieran capitulado ante una opinión pública que no tenía un ápice de representación organizada en aquella época? Es totalmente improbable. En otro libro, he tratado de señalar cuál era la base social del régimen de los Reyes Católicos: esencialmente la nobleza, el clero, las clases medias {ganaderos, comerciantes, letrados); la política económica de los reyes favorece a la Mesta, a la ganadería trashumante, a la exportación de lanas y materias primas, en detrimento de los agricultores, artesanos y manufactureros; éstas son las clases aplastadas, en palabras de Pierre Vilar: el campesinado castellano esencialmente que formaba la inmensa mayoría de la población, pero una mayoría muda, que no tiene la palabra ni a nadie que hable por ella para defenderla y que se ve sacrificada. ¿Por qué hubieran tenido los reyes que preocuparse por lo que opinaban las masas acerca de judíos y conversos cuando no atendían a los intereses más concretos de aquellas masas? De las tres versiones que se conservan del edicto de expulsión -la de Torquemada, la castellana y la aragonesa-, sólo la tercera, firmada sólo por Don Fernando, se refiere al tema de la usura, en términos muy duros, por cierto: «Hallamos los dichos judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devorar y absorber las haciendas y sustancias de los cristianos, ejerciendo inicuamente y sin piedad la pravedad usuraria contra los dichos cristianos públicamente y manifiesta como contra enemigos y reputándolos idólatras, de lo cual graves querellas de nuestros súbditos y naturales a nuestras orejas han pervenido». En las otras dos versiones no se lee una sola mención, ni siquiera la menor alusión, a este asunto. Otras de las acusaciones que se venían repitiendo desde hacía siglos contra los judíos, pueblo deicida, profanación de hostias, crímenes rituales..., no aparecen en ninguna de las tres versiones a pesar del muy reciente caso del Santo Niño de La Guardia, cuyo desenlace ocurrió sólo cuatro meses antes de la firma del decreto. Lo que sobresale en el decreto son los aspectos religiosos. No cabe duda de que las medidas represivas contra judíos y conversos encontraron amplia aceptación en las masas cristianoviejas pero ello no significa que hayan sido inspiradas por aquellas masas.

Varios autores lo admiten hoy: es el celo por la religión el que inspira fundamentalmente a los reyes a la hora de expulsar a los judíos. No se trataría de antisemitismo en el sentido moderno de la palabra, sino de antijudaísmo. A partir de estas premisas, correctas desde luego, algunos van más lejos: todo lo explican por el fanatismo de una reina 20 ( Es sobre todo a Isabel a quien se carga con esta tacha; a Fernando -¿será la influencia del juicio de Maquiavelo?se le atribuyen motivaciones más racionales: utilizar la religión con fines políticos. Sin embargo, Llorente, en su famosa historia de la Inquisición publicada a principios del siglo XIX, achaca la creación del Santo Oficio a una iniciativa de Don Fernando, mucho más entusiasta que la reina en este asunto. ) impregnada de devoción, dispuesta a sacrificarlo todo por ensalzar la fe católica, por complacer a Dios. No parece acertado este camino.

Desde luego, Fernando e Isabel eran sinceramente católicos y procuraban cumplir los preceptos y las obligaciones que ello suponía. Es posible que Isabel lo fuera más que Fernando y que haya llevado hasta la perfección el cultivo de las virtudes evangélicas; por ello han pensado algunos en nuestro tiempo que merecía ser canonizada. No puedo ni quiero terciar en este tema; doctores tiene la Iglesia para estos casos. Lo que pasa en el fuero interno, nadie lo sabe a ciencia cierta. Al historiador sólo le compete examinar los hechos en su objetividad. Desde este punto de vista, Fernando e Isabel fueron esencialmente monarcas, políticos, y como tales hay que valorar su conducta. Cualesquiera que fueran sus sentimientos íntimos, realizaron una labor que se puede apreciar en términos objetivos, sin apelar a motivos de índole religiosa. Antes de que empezara el reinado, en 1473, el poeta y futuro colaborador de los Reyes Católicos Gómez Manrique daba estos consejos a la princesa Isabel: «No os demandarán / cuenta de lo que rezáis; / ni si os disciplináis / no os lo preguntarán./ De justicia si hicistes, / despojada de pasión; / si los culpados punistes, / o los malos consentistes. / [...] Desto será la cuestióm» .Lo que se propone a la futura reina es un programa esencialmente político; se la invita a no confundir los planes: la religión es una cosa; la política es otra; puede que coincidan; puede que no. Naturalmente, no conviene llevar la separación demasiado lejos; Fernando e Isabel no son ni podían ser indiferentes a los problemas religiosos; pero, en el fondo, Gómez Manrique tiene razón: son jefes de Estado y sus preocupaciones esenciales son de orden temporal; no subordinan la política a la religión. Maquiavelo insinuaba lo contrario: para él, Fernando por lo menos tuvo la tentación de utilizar la religión para fines políticos; al fin y al cabo la Inquisición es una cuestión política. El restablecimiento del prestigio de la monarquía, la creación del Estado moderno, la guerra de Granada, la expansión en Italia yen el Nuevo Mundo, todo ello puede explicarse sin tener que acudir a una inspiración predominantemente religiosa. No hay ningún motivo objetivo para tachar a los Reyes Católicos o a la sola Isabel de fanatismo religioso en el sentido peyorativo que se da a la palabra. La expulsión de los judíos fue un acto de una terrible dureza y fue llevada a cabo en condiciones particularmente inhumanas, sin miramientos ni escrúpulos, pero aquella dureza y aquella inhumanidad no fueron peores que otros acontecimientos que ocurrieron en la época y en toda época, dentro y fuera de España. Pensemos en la manera en la que se desarrollaron varios episodios de la guerra de Granada, por ejemplo cuando se redujo a esclavitud a toda la población de Málaga. Nada nos autoriza, en el caso del tratamiento dado a los judíos, a achacar al fanatismo religioso de los reyes esta medida, por cruel que parezca. La razón de los Estados nos ha acostumbrado a semejantes atropellos a los derechos humanos. La idea de expulsar a los judíos parte de la Inquisición; de esto no hay duda y se explica por motivos de carácter religioso: a muchos, en Europa -ya hemos visto cómo reacciona el alemán Popielovo- les extraña la singularidad de España, donde los judíos siguen teniendo una existencia legal. Parece ser que, en Sevilla (1478-1479), el nuncio Nicolás Franco transmitió a los reyes las preocupaciones del papa Sixto IV por la anomalía que significaba aquel hecho. El mismo Sixto IV, en una bula de 1484, no disimula su disgusto: «en los reinos de España, y sobre todo en la provincia de Andalucía, judíos y sarracenos viven mezclados y juntos con los cristianos y que visten la misma clase de trajes que éstos». Torquemada hace suyo el argumento y lo desarrolla: el objetivo final del cristianismo es lograr que los judíos se conviertan, pero la esperanza de lograrlo se pierde si el judaísmo sigue siendo legalmente autorizado; además el estátus jurídico de los judíos incita a los conversos a judaizar; la solución definitiva del problema converso exige, pues, la prohibición del judaísmo 21 ( PÁRAMO (De origine e! progressu Officii Sanctae Inquisitionis..., Madrid, 1598, p. 163) confirma esta interpretación: Torquemada ha sido el que convenció a los Reyes Católicos de que había que expulsar a los judíos porque éstos constituían el principal obstáculo a la asimilación de los conversos.). Es interesante observar que éste ya fue uno de los argumentos que se esgrimió para justificar la expulsión de los judíos de Inglaterra: su presencia impedía que se asimilaran completamente los convertidos y les incitaba a judaizar 22 ( C. Rorn, Histoire des marrones, París, Liana Levi, 1992, pp. 13-14.). A la Inquisición le pareció, pues, la expulsión de los judíos la mejor forma de acabar con los conversos judaizantes: quitada la causa -la comunicación con los judíos-, desaparecería el delito. Éstos son los motivos que se exponen largamente en las tres versiones del edicto de expulsión. Los Reyes Católicos toman la idea a su cuenta, pero esto no quiere decir que obren bajo la presión de los inquisidores. Las preocupaciones, para ellos, también son religiosas: la herejía no es de su agrado; quieren limpiar el reino de ella. También hay que tener en cuenta el ambiente mesiánico en el que vive la corte después de la toma de Granada: los reyes deben de estar convencidos de que ya ha llegado la hora de que se marchen los judíos; aquella premisa escatológica parece implícita en la redacción del decreto de expulsión. Además sus preocupaciones son políticas: esperan que la eliminación del judaísmo facilite la asimilación definitiva y la integración de los conversos en la sociedad española. El acuerdo entre los inquisidores y los reyes sobre la decisión disimula un desacuerdo sobre los motivos de aquella decisión.

Hemos señalado varias veces la correlación que se da casi siempre entre los momentos de máxima tensión antijudía y las épocas de crisis económicas o debilitamiento del poder político. Es entonces cuando se procura achacar a los judíos la responsabilidad de las dificultades o cuando las facciones usan del tema judío para atraer partidarios a su causa. Las matanzas de 1391 constituyeron la más clara demostración de aquella regla; el hambre y la carestía coincidieron con un vacío de poder, con lo cual los energúmenos de Fernán Martínez tuvieron rienda suelta. Las medidas discriminatorias de los Reyes Católicos no parecen adecuarse a este esquema. Castilla conoce un período de expansión y nadie se atreve ya a luchar contra el poder estatal y sus representantes. La comunidad judía se recupera y la protección real le garantiza la seguridad. Sin embargo, es entonces cuando el judaísmo español sufre la más grave tragedia de su historia hasta quedar totalmente eliminado. Es que la monarquía de los Reyes Católicos se está alejando en aquella época de los moldes medievales. Algo nuevo se está gestando que implica planteamientos originales. Luis Suárez Fernández está en lo cierto al situar la expulsión de los judíos dentro del proceso de construcción del Estado moderno. Este Estado, que trata de imponer su autoridad -el poderío real absoluto- a todos los grupos e individuos del reino, ya no se daba por satisfecho de la variedad de los tiempos medievales. Exigía una mayor cohesión social y para ello la unidad de fe parecía lo más apropiado. «Antes de los nacionalismos forjados en el siglo XIX -escribe Braudel-, los pueblos no se sentían verdaderamente vinculados más que por el sentimiento de pertenecer a una misma religión». Lo explica muy bien Julián Marías: «En la Edad Moderna, que empieza a ser racionalista, surge un principio de unitarismo y uniformidad. Se piensa que, puesto que España es cristiana, los españoles deben ser cristianos; se desliza en las mentes la noción, más o menos clara, de que el que no es cristiano no es plenamente español, es en alguna medida "desleal", lo que no se le hubiera ocurrido a un hombre de la Edad Media» 23 ( MARíAS, España inteligible, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 183). Estamos frente a un típico problema de identidad nacional para los reyes de España, como para todos los soberanos de Europa, la cohesión del cuerpo social exige la asimilación de las comunidades minoritarias a la cultura dominante, considerada como consustancial al concepto de nación. Así se comprenden, primero, la creación de la Inquisición para obligar a los conversos a asimilarse definitivamente, luego, el decreto de 1492: el que no quiera asimilarse -es decir convertirse-, que salga del reino.

Los reyes esperaban probablemente que la inmensa mayoría de los judíos de España se convirtiera; de esta forma, por vía compulsoria, se llegaría a la meta: una nación que comulgara en los mismos ideales. No se trataba de racismo: lo que se pretendía desterrar no era una raza, sino un credo religioso. Hoy nos parece una barbaridad -y lo es- semejante planteamiento por el que se quiere obligar a una minoría a renunciar a su fe, a sus creencias religiosas o filosóficas. En el siglo XVI se sienta la norma de que los súbditos deben seguir la religión del príncipe ( cuius regio eius religio); cuando éste es protestante, aquéllos también lo serán, mal que les pese; y si el príncipe es católico, obligará a sus súbditos a serIo también; véase lo que ocurre en Francia en el siglo XVII: Luis XIV expulsa sin miramientos a los protestantes en 1685, en vísperas del Siglo de las Luces. Los judíos y los protestantes de Francia han tenido que esperar hasta 1789 para quedar incorporados plenamente a la comunidad nacional; a los católicos de Inglaterra, sólo en 1830 se les permitió gozar de los derechos cívicos. En toda Europa, y no solamente en España, desde el inicio de la Edad Moderna, triunfa el principio de unitarismo y racionalidad: la pertenencia a una nación exige la homogeneidad cultural y ésta se fundó primero en la religión, mucho más tarde en normas laicas. Al proceder a la expulsión de los judíos, España no se aleja, pues, de la modernidad europea; no impone la uniformidad ideológica cuando Europa comienza a caminar por la senda del pluralismo, sino todo la contrario: España se anticipa a la que, en toda Europa, va a convertirse en norma hasta el final del Antiguo Régimen: una ley, una fe, un rey. Los judíos de España fueron víctimas de aquella norma. España no constituye ninguna excepción, salvo que se adelantó a las demás naciones, tal vez porque no estaba aún totalmente unificada. Más allá de las diferencias que siguen existiendo entre los territorios castellanos y los de la Corona de Aragón, la comunidad de fe viene a reforzar el sentimiento de solidaridad entre todos los súbditos. Las medidas de los años 1480-1492 señalan un cambio significativo en la política religiosa de la España medieval que, a decir verdad, representaba un caso singular en la Europa cristiana. La tolerancia medieval -o la que se suele llamar así- se explica por la situación de la Península, dividida en territorios moros y cristianos. Con el final de la reconquista ya no tiene sentido tolerancia anterior; España se convierte en una nación cristiana más, como todas las que existen en Europa. No es casual, el decreto de expulsión de los judíos se haya firmado tres meses después de la toma de Granada.

Estas circunstancias, sin embargo, sólo explican un aspecto de la cuestión. Hay otro que creo oportuno destacar. Lo que desaparece en 1492 no es únicamente el judaísmo; es la comunidad judía con su estatuto de relativa autonomía. Al leer algunos autores o ensayistas que han tocado el tema se tiene la impresión de que se trata de una cuestión de tolerancia religiosa a nivel individual: ¿qué más les daba a los reyes que algunos de sus súbditos fuesen judíos y otros, la mayoría, cristianos? En realidad, la situación antes de 1492 era mucho más compleja. El judaísmo no era una simple cuestión individual; el catolicismo tampoco, por cierto. Estaba organizado como una comunidad separada, una microsociedad, al margen de la sociedad cristiana mayoritaria. Dentro de las aljamas, se regía por sus propias normas jurídicas y culturales; disponía de sus propios dirigentes y jueces; tenía no sólo lugares de culto, sino escuelas, cementerios..., que les eran particulares; para mantener aquellas estructuras, recaudaba tasas especiales. Los procuradores de las aljamas se reunían de vez en cuando en asambleas que examinaban los problemas comunes a todas, particular pero no exclusivamente las contribuciones que exigía la corona. O sea, que el judaísmo español no era cosa privada y personal; tenía una estructura comunitaria dotada de autonomía; formaba un enclave en la sociedad feudal. ¿Podía el Estado, sobre todo un Estado moderno, con su afán de racionalización, admitir la permanencia de tal estructura derogatoria, separada del derecho común? ¿Es compatible la presencia de comunidades separadas y autónomas con la pertenencia a la nación? Este es el problema que tuvieron que examinar los reyes; de la afirmación del derecho de cada uno a ser diferente se pasa pronto a exigir una diferencia de derechos, es decir, la constitución de comunidades separadas. La España de los Reyes Católicos resolvió el problema de manera negativa. Lo que se pretendió entonces fue asimilar completamente a judaizantes y judíos para que no existiera más que cristianos. Debieron de pensar los reyes que la perspectiva de la expulsión animaría a los judíos a convertirse masivamente y que así una paulatina asimilación acabaría con los restos del judaísmo. Se equivocaron en esto. Una amplia proporción prefirió marcharse, con todo lo que ello suponía de desgarramientos, sacrificios y vejaciones, y seguir fieles a su fe. Se negaron rotundamente a la asimilación que se les ofrecía como alternativa.

Se dirá: ¿por qué no se procedió de la misma forma con los mudéjares que formaban minorías importantes en el valle del Ebro, en el reino de Valencia y en el recién conquistado de Granada? No hay que interpretar la diferencia del trato concedido a judíos y musulmanes en 1492 como una renunciación de los soberanos a establecer la unidad religiosa de España. La verdad es que el caso de los moros parecía menos urgente. Se pensaba en una paulatina conversión de los moros. El primer arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, desarrolló en este sentido un apostolado y una política persuasiva que contrasta con los métodos violentos empleados contra los judíos. Esta política no podía dar resultados inmediatos. Por eso, a finales del siglo xv, las autoridades decidieron anular varias de las garantías concedidas en 1492, cambio de actitud que provocó la sublevación de la población mora de Granada en 1500. Dos años más tarde, los reyes aplicaron a los moros medidas semejantes a las que habían tomado contra los judíos; se les obligó a convertirse o a salir de España. La mayoría de ellos prefirió quedarse en España; se hicieron católicos, pero los cristianos nuevos de moros, los moriscos, cambiaron poca cosa a sus creencias, su existencia, sus costumbres. Ya les llegará su turno a los moriscos que también serán expulsados a principios del siglo XVll. En su esencia, el problema es el mismo, pero mudéjares, primero, luego moriscos presentan características distintas de las de los judíos y conversos. Forman minorías sumisas, estrechamente vigiladas por los señores que explotan aquella mano de obra barata y dócil. Sobre todo los moriscos -ellos también cristianos nuevos como los conversos, al fin y al cabo no ocupan en la sociedad puestos relevantes, ni en la administración, ni en el clero, ni en los negocios; viven en el campo o en la sierra ocupados en sus labores, sin entrometerse en los asuntos de los cristianos. Por ello se observa la relativa paciencia y mansedumbre con que fueron tratados por las autoridades y por la Inquisición durante decenios hasta que, en tiempos de Felipe II, decidió el Estado forzarlos a renunciar, no sólo a sus creencias, sino a su lengua, a sus vestidos, a sus costumbres tradicionales. Se trataba en este caso también de asimilar los moriscos al resto de la sociedad, como se había hecho antes con los judíos. El resultado fue el mismo. En ambos casos España fracasó.

¿Qué consecuencias tuvo para España la expulsión de los judíos? En 1813, durante la discusión, en las Cortes de Cádiz, del proyecto de decreto para suprimir el tribunal de la Inquisición, uno de los oradores exclamó: «No debe reputarse por una paradoja decir que la ignorancia de la religión, el atraso de las ciencias, la decadencia de las artes, del comercio y de la agricultura y la despoblación y pobreza de España provienen en gran parte del sistema de la Inquisición, porque la industria, las ciencias, no menos que la religión, las hacen florecer hombres grandes que fomentan, vivifican y enseñan con su ilustración, con su elocuencia y con su ejemplo». Efectivamente, siguiendo esta línea, la historiografía liberal del siglo XIX estuvo convencida de que la decadencia de Espala se debía fundamentalmente a la política religiosa inaugurada por los Reyes Católicos: la Inquisición, que se ensañaba contra los conversos, y la expulsión de los judíos privaron a la nación de sus elites económicas y culturales; el fanatismo impidió que España se desarrollara desde el punto de vista material y científico; el prejuicio de la limpieza de sangre sometió a los conversos -que eran los elementos más dinámicos y emprendedores de la población española- a una serie de discriminaciones que les impidieron dedicarse a fondo en los negocios y el cultivo de la ciencia; las actividades económicas e intelectuales quedaron desvalorizadas por considerarlas privativas de los conversos; los cristianos viejos se apartaron de ellas; todos querían ser hidalgos, nadie mercader; España se hundió en la miseria y el oscurantismo. [...]

0 comentarios:

Publicar un comentario